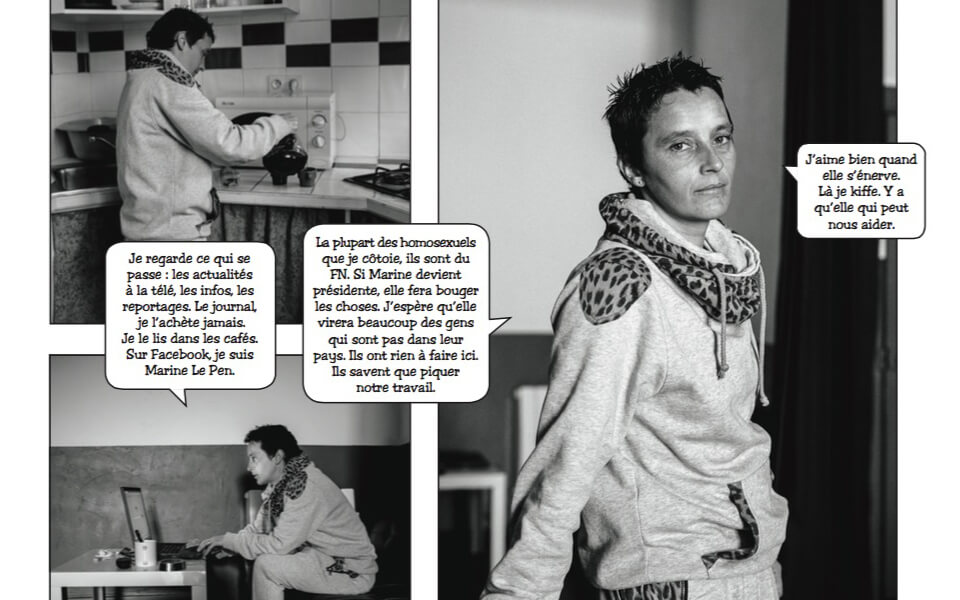

Entretien inédit pour le site de Ballast

Pendant deux ans, il est allé à la rencontre des habitants de trois communes dirigées par l’ex Front national — en Lorraine, dans le Pas-de-Calais et le

Gard. Un récit documentaire paru sous forme de roman-photo en 2017 : L’Illusion nationale. Puis Vincent Jarousseau s’est installé à Denain, dans le Nord : une ancienne ville sidérurgique. Les

usines ont fermé ; le taux de pauvreté est aujourd’hui de 44 % et près de la moitié des Denaisiens n’est pas diplômée. Chômage et abstention massifs ; Marine Le Pen à plus de

57 % au second tour des présidentielles de 2017. Au quotidien, le photographe a suivi Loïc (en contrat d’insertion), Tanguy (livreur), Guillaume et Aline (chômeurs), Manu (au RSA), Fatma (en contrat Parcours emploi compétences) ou encore Michaël (routier). Des paroles invisibilisées, écrit l’auteur dans son second roman-photo, Les Racines de la colère, celle d’une France qui « a du mal à boucler ses fins de mois », endosse parfois un

gilet jaune et subit sans cesse « la main invisible du marché ».

« Avant » : ce mot revient dans la bouche des personnes que vous interrogez. Avant, c’était mieux — ou moins pire. Mais avant quoi, au

juste ?

« Avant » : ce mot revient dans la bouche des personnes que vous interrogez. Avant, c’était mieux — ou moins pire. Mais avant quoi, au

juste ?

Cet adverbe revient en effet fréquemment. Dans mes deux livres, j’ai fait le choix de documenter des territoires en déprise. À Hayange, Hénin-Beaumont, Denain et dans une moindre mesure Beaucaire, nous sommes dans de petites villes où la fin des Trente Glorieuses, et la désindustrialisation qui a suivie, ont eu des conséquences sociales particulièrement violentes. Ceux qui ont connu directement ou indirectement cette période se réfèrent à cet « avant ». Comme j’ai voulu le montrer dans la bande dessinée qui introduit Les Racines de la colère, non seulement les emplois industriels ont disparu brutalement mais c’est toute l’organisation sociale régie par le patronat et les syndicats qui s’est écroulée.

Ces personnes expriment-elles de la nostalgie ?

À aucun moment. Elles ne considèrent pas cette période comme une sorte d’Éden perdue : c’est surtout une mélancolie qui se manifeste, l’effet du temps qui passe.

« Perdre les ouvriers, c’est pas grave », avait dit François Hollande dans le cadre du « dossier Florange », en 2012. Comment cet abandon résonne-t-il dans votre travail ?

« L’

entre-soimilitant est une forme de paresse intellectuelle, une incapacité à sortir de sa zone de confort. »

Très clairement, je crois. Les ouvriers se sont massivement reportés vers l’abstention ou le vote d’extrême droite. Ils ne se cachent pas pour le revendiquer — dans L’Illusion nationale, notamment. C’est particulièrement vrai à Hayange où l’élection du frontiste Fabien Engelmann intervient un an à peine après l’extinction définitive des hauts-fourneaux du site de Florange situé juste à côté. Mais au-delà, cette disparition de la classe ouvrière, en tant que classe sociale structurée et organisée, a accéléré le processus d’individualisation des rapports sociaux engagé depuis des décennies. La social-démocratie française et européenne est complice de la mise en œuvre de ce processus avec les libéraux. Elle n’a pas mesuré la violence engendrée par la disparition des cadres d’organisation de la classe ouvrière. Je crois que c’est particulièrement présent et visible dans les récits de vie que l’on peut lire dans Les Racines de la colère.

Ce livre est justement, dites-vous, une invitation lancée à la gauche : que ses partisans sortent de « l’entre-soi », qu’ils aillent rencontrer les gens qui ne leur ressemblent pas. Ce cocon militant tient-il du biais sociologique, du sectarisme idéologique ?

Je serais tenté de dire les deux à la fois. « L’entre-soi » n’est pas propre aux groupes politiques ou militants : il concerne toutes les formes d’organisation sociale. Les militants de gauche n’échappent pas plus que les autres à ce phénomène. J’ai voulu « emmener » les lecteurs au plus près de ces familles précaires du Nord de la France : la lecture de ce livre est une expérience profondément immersive. La forme du roman-photo-documentaire est paradoxalement un mode narratif très réaliste, mais qui, dans le même temps, contient un souffle romanesque. C’est aussi un genre populaire qui évite le discours surplombant de l’expert, du journaliste ou de l’universitaire. Ce mode de narration est un choix politique. Le lecteur est obligé de passer du temps avec les personnages, il est invité chez eux, voit leur intérieur, leur famille, leur rue. Leur parole est restituée dans des bulles et s’impose au lecteur. Il y a quelques semaines l’anthropologue Bruno Latour disait que plutôt que de demander aux gens leur avis, il faudrait leur demander de décrire leur situation. Mon livre s’inscrit pleinement dans cette démarche. C’est en décrivant des situations concrètes, que l’on fait apparaître nos liens existants, où précisément ils posent problème, et avec qui s’allier pour les défendre, notamment localement. L’idée, c’est donc qu’en se décrivant, chacun redécouvre à qui et à quoi il est lié, pour mieux défendre ses intérêts. Pour revenir à « l’entre-soi » militant, je n’y vois pas de sectarisme, mais plutôt une forme de paresse intellectuelle, une incapacité à sortir de sa zone de confort.

Les Racines de la colère

Le sociologue Julian Mischi nous avait dit que les intellectuels de la gauche radicale, après avoir longtemps appuyé le « prolétariat », l’ont délaissé pour se tourner vers les « contre-cultures », et donc la petite-bourgeoisie. En tant que photographe, sentez-vous encore ce désintérêt, voire ce mépris ?

« L’invisibilisation » du prolétariat dans les espaces de représentations médiatiques, artistiques ou littéraires est une aberration totale. On a délibérément choisi de faire disparaître les classes populaires de ces espaces. Au-delà de la dimension sociale, c’est la dimension politique dans son ensemble qui a fait l’objet d’une longue occultation. On a beaucoup commenté le « naufrage des idéologies » qu’aurait entraîné, dans les pays occidentaux, la chute du mur de Berlin et la fin du régime soviétique. La parole politique s’en serait trouvée durablement dévalorisée. Mais il y avait déjà un certain temps que l’on avait quitté l’ère du « tout politique », que cela soit dans le cinéma, la littérature ou le théâtre. En ce qui concerne la photographie documentaire, ma discipline a fait preuve d’un certain mutisme dans ses choix éditoriaux. L’historien des cultures visuelles, André Gunthert, l’a rappelé récemment dans une chronique publiée dans la revue Fisheye : « Technique nativement muette, la photographie n’a pas seulement été tenue à l’écart de cette révolution épistémologique. Elle a aussi apporté son concours historique à l’invisibilisation, en réduisant les sujets au silence, comme dans l’imagerie anthropologique ou coloniale. » Je constate néanmoins que nous sommes un certain nombre aujourd’hui à remettre en cause ce mutisme. La parole est au centre de mon travail. L’idée est vraiment de l’imposer au lecteur, de l’emmener au plus près des réalités sociales vécues par les classes populaires.

« [Les habitants] se sentent complètement floués et en colère, et ils se disent qu’ils ne perdent rien à essayer le FN… », avez-vous dit un jour. Comment ce parti parvient-il encore à faire illusion malgré le désaveu général qui frappe la « classe politique » ?

« L’

invisibilisationdu prolétariat dans les espaces de représentations médiatiques, artistiques ou littéraires est une aberration totale. »

Pour avoir la réponse, il suffit tout simplement d’écouter ce que racontent les électeurs du RN. La perception du danger que pourrait représenter un vote pour l’extrême droite n’est pas du tout la même selon d’où l’on vient, son vécu ou sa « culture politique ». Le présent est souvent comme présenté comme déjà le pire. Alors effectivement, la phrase qui revient souvent est : « Pourquoi ne pas essayer ? On n’a rien à perdre… » De mes différents échanges avec les électeurs, j’ai souvent entendu dire que « ce parti, à la différence de tous les autres, est le seul en mesure de bouleverser le système, l’ordre établi », et peu importe que ce parti, plus encore que les autres, soit au cœur d’affaires politico-financières. Le fait aujourd’hui qu’Emmanuel Macron se positionne comme le seul à pouvoir faire barrage contre l’extrême droite et les populistes légitime un peu plus encore la nature révolutionnaire de ce vote. C’est une stratégie mortifère, de mon point de vue.

Vous revenez souvent sur la dimension de « récit national » pour expliquer les fractures françaises et la relégation qui frappe les couches populaires. En quoi serait-il plus utile à mobiliser que le « récit social », celui d’une classe, d’une condition économique partagée ?

La dimension du récit national est en effet présente dans mon travail. J’essaie modestement de raconter un pays dans lequel chacun pourrait, d’une manière ou d’une autre, se retrouver. Il est pour moi essentiel de rapporter le quotidien et le présent, de le faire au travers de la parole des gens que l’on n’entend ni ne voit jamais. Cette invisibilisation des classes populaires dans le présent, comme dans l’Histoire, participe au récit national biaisé qui nous est présenté. Plus encore aujourd’hui qu’hier, cette disparition du prolétariat des espaces de représentation contribue à sa relégation sociale. Je m’explique : la déstructuration de la classe ouvrière en tant que groupe social constitué, reconnu et identifié politiquement, a brouillé sa visibilité sans pour autant que les problématiques sociales disparaissent — bien au contraire, puisque la précarité du travail n’a fait que s’accroître durant les dernières décennies. Reconnaître cette condition sociale, la rendre visible en tant que récit social est un moyen de l’inscrire plus largement dans un récit national.

Adrien, Les Racines de la colère

Vous aviez avoué avoir dû couper les propos d’une habitante de Beaucaire tant ils étaient racistes. On sent chez vous une empathie pour les personnes que vous photographiez. Comment rester politique, c’est-à-dire clivant et offensif ?

Plus que de l’empathie, ma démarche se caractérise plutôt par un certain sens de l’altérité. Ce n’est pas tout à fait la même signification. Je me sens obligé de me confronter à des gens qui me font peur, de faire face à des gens qui pensent autrement que moi. Cette démarche est profondément politique car elle oblige à sortir de son monde et de sa zone de confort. Notre société est fracturée. D’une certaine manière, l’une des victoires culturelles de l’extrême droite, c’est de nous avoir imposé le « eux » et le « nous ». Ma démarche s’inscrit à l’exact opposé : elle est d’une certaine manière clivante dans le contexte politique d’aujourd’hui.

François Ruffin a recommandé la lecture de votre dernier livre. Dans le sien, Ce pays que tu ne connais pas, il oppose deux France : celle qui « compte en millions » et celle qui « compte à l’euro près ». Les gilets jaunes ont contraint les médias à braquer la lumière sur la seconde…

« La gauche a montré aussi combien, parfois, ses militants, en plus de méconnaître les catégories populaires, pouvaient adopter un discours stigmatisant et moralisateur. »

Dès le déclenchement du mouvement, j’ai immédiatement pensé aux paroles entendues et répétées dans l’intimité des cuisines à Denain. Le sentiment d’humiliation était devenu insupportable pour nombre de nos concitoyens. Toutes les questions qui avaient été posées pendant l’élection présidentielle n’avait pas disparu contrairement au story telling qui a suivi cette séquence. Depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, j’ai délibérément choisi de documenter le quotidien de ces familles tellement éloignées de l’idée de start-up nation et des premiers de cordée. J’avais le sentiment que quelque chose ne collerait pas entre cette France et celle fantasmée par le nouveau président. Le mouvement des gilets jaunes est précisément l’expression publique de cette distorsion entre ceux qui comptent en millions et ceux qui comptent à l’euro près. Mais au-delà de la dimension sociale, je crois que la grande victoire de ce mouvement est d’avoir réveillé une conscience collective, un esprit de fraternité et de solidarité. Si les gilets jaunes sont toujours autour des ronds-points, c’est bien pour cette raison. Ils ne veulent pas abandonner cette précieuse conquête. Le mouvement n’est pas fini, il est juste aujourd’hui en train de se transformer.

La notion de proximité est très présente dans votre travail sur les électeurs FN. « Steeve [Briois] et Marine [Le Pen], ils vous parlent de votre vie. C’est tellement rare de voir des politiques qui s’intéressent aux gens », vous confie une femme. Une autre, issue d’une famille de mineurs communistes, déclare : « Briois, il est naturel. Il tutoie mon mari. […] [Il] a de l’empathie. » La gauche anticapitaliste n’est plus capable de parler des problèmes du quotidien ?

Marine Le Pen et Steeve Briois ont parfaitement compris que la désagrégation des sociabilités était un puissant moteur électoral. C’est la raison pour laquelle les édiles locaux, à la différence des maires élus en 1995, jouent la carte de la proximité. Mais cette proximité se nourrit d’abord d’une vision ethno-raciale des problèmes sociaux : le RN fragmente les milieux populaires qui étaient autrefois unis derrière des intérêts de classe. C’est parce que les ouvriers ont été abandonnés par les gouvernements de gauche qu’ils se sont en partie tournés vers le RN. La gauche a montré aussi combien, parfois, ses militants, en plus de méconnaître les catégories populaires, pouvaient adopter un discours stigmatisant et moralisateur, souvent empreint d’un racisme de classe ne faisant que renforcer le vote RN. Cela a été l’erreur de toutes les gauches. L’émiettement de la gauche est aujourd’hui sa grande faiblesse : elle n’est tout simplement plus audible. Et comme la force va à la force, le RN en profite.

L’Illusion nationale

Vous concluez votre dernier livre par une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron. Le cri des oubliés, écrivez-vous, il se doit de l’entendre. Quelques mois plus tard, et le « Grand débat » achevé, la surdité présidentielle est… criante ! Mais y a-t-il encore quelque chose à attendre des « représentants » politiques à l’heure où les gilets jaunes en appellent à la démocratie directe ?

Je vais enfoncer une porte ouverte mais les institutions de la Ve République sont très gravement malades, un malade en phase terminale. Le mouvement des gilets jaunes exprime cette agonie de nos institutions. Il est logique que ce mouvement s’inscrive dans la lignée des révoltes populaires en France, en questionnant la notion de démocratie représentative et en lui opposant la démocratie directe, cette fois-ci sous la forme d’une revendication de référendum d’initiative citoyenne, le RIC. Cette tension entre démocratie représentative et démocratie directe n’est pas nouvelle. Mais je ne crois pas pour autant à un rejet en bloc des « représentants » politiques.

Pourquoi ?

Si l’on assiste de manière incontestable à une érosion du modèle démocratique, réduit de plus en plus au moment de l’élection, la notion de représentation, sa réalité palpable, est à réinventer. L’erreur d’une partie de nos représentants politiques a été — et est encore — de laisser penser qu’ils pourraient à eux seuls « figurer » le monde. Or ce n’est pas vrai. C’est à chacun de nous, citoyens, élus, syndicalistes, artistes, d’inventer de nouvelles formes de discussion et de délibération, de se transformer en acteurs de contre-pouvoirs. Les gilets jaunes ont ouvert une voie. Ils ont produit des formes de représentation qui ont contribué à rendre sensible des réalités devenues invisibles au fil du temps. D’une certaine manière, ils ont créé, à leur manière, du commun.

Source : Ballast

Écrire commentaire